【フレームワーク基礎】ロジカルシンキングとは?

なかなか「使いこなすのは難しい」という印象です。

なお、記事は「管理人なりの解釈」でまとめています。

ロジカルシンキングとは

ロジカルシンキングとは「論理的思考」という意味です。もう少し詳細を説明すると下記内容となります。

「ロジカル・シンキング」とは、論理的思考という意味。情報を決められた枠組みにしたがって整理・分析するさまざまなスキルの集まりを指し、これらを使うことによって、複雑なものごとの因果関係を明快に把握したり、問題に対する有効な解決策を導き出したりすることが可能になります。合理的な判断や論理的な説明の前提となる思考法で、意思決定や交渉、プレゼンテーションの際に活用できることから、人材育成の現場では必須のコンピテンシーとして定着しています。 引用元:日本の人事部

なぜロジカルシンキングが必要なのか?

端的に言えば「仕事は1人で完結しないため」だと考えています。

自分の会社もそうですが、ほとんどの会社がロジカルシンキングの研修を導入しています。もしくは、後述するフレームワーク(考えるポイントをパターンに落とし込んだもの)という形で研修をしているかもしれません。

会社においては「物事を論理的に進めることが求められ」、かつ「部や課の垣根を越えて連携し合う」こともよくあります。そこで、ロジカルシンキングを通して共通目標と各々の役割をしっかりと把握しておく必要があります。

方向性を決めるため(限られたリソースを有効活用するため)

会社規模にもよりますが、事業、部、課といったグループ単位に分割され、それぞれに課題や役割があります。そして、限られたリソース(人・時間・お金)を有効活用して、最大限の成果を出すことが求められます。自部門だけで完結するものもありますが、内容によっては他部門と連携する必要もあるため、ロジカルシンキングを通じて目標や課題を明確にして各々役割を把握します。

説得力のあるプレゼンをするため

人を説得するには「信頼性」と「論理的であること」の2つがあると思います。○○さんが言ってるから「きっとそうに違いない」というのは前者の「信頼性」です。ただ、多くの場合、「論理的な思考をする人」→「信頼性が生まれる」という流れになるので「論理的であること」に注力してプレゼン資料を作成する必要があります。

ロジカルシンキングで用いられる各種フレームワークはかなり市民権を得ているのに加え、直感的に分かりやすく表現されているので、こういった手法を活用してプレゼン資料を作ると相手に伝わりやすいです。

下記は説得力のあるプレゼンが必要になるケースの例です。

ロジカルシンキングの進め方

ロジカルシンキングの対象は非常に広く「問題」「課題」「目標」等のあらゆるものに対して使われます。この辺りの具体的な進め方は、研修テキストや市販テキストを見るのがよいかと思います。

残念ながら管理人も表面的な部分を学んだだけなので詳しいことは語れませんが、ネットで色々探していたところ、下記サイトに非常に詳しく説明されましたので本格的に勉強してみたい方は一読をお勧めします。

ロジカルシンキング研修.com | 問題解決に役立つロジカルシンキング(論理思考)を基

問題解決に役立つロジカルシンキング(論理思考)を基礎から学ぶ。

![]() https://www.ltkensyu.com/

https://www.ltkensyu.com/

フレームワークとは?

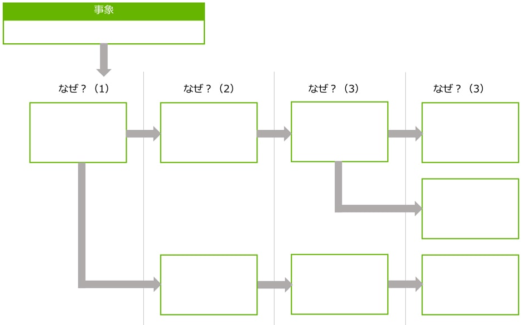

フレームワークとは「既に確立されている枠組み(考え方)」のことです。一番有名なものとしては「なぜなぜ分析」が挙げられると思います。なぜなぜ分析にも色々なフォーマットやテンプレートが用意されていますが、下記はマーキャリさんでテンプレートとして公開されているものです(出典元:https://media.mar-cari.jp/)。

ロジカルシンキングではこのようなフレームワークを使いながら進めていくのですが、枠組みが定まっているので「みんなで作業しやすく結果も見やすい」というメリットがあります。なお、これ以外にも有名なフレームワークとして下記のようなものがあります。

フレームワークを使う場合の注意点

ロジカルシンキングを進める上でフレームワークは非常に強力で有効な手段となりますが、目的をしっかりと把握して、その手段として「適切なものを適切に使用する」必要があります。そうでないと「フレームワークを完成させることが目的」となってしまい、本来解くべき課題や問題がおろそかになってしまうためです。

下記サイトに説明がありますが、対象とする「問題」に対して解決するアプローチが異なるため、対応するフレームワークも変わってきます。この辺りは例題や実践をこなして慣れていくしかないのだと思います。サイトの著者もロジカルシンキングを身に付けるには「学んだ理解した事柄を実務で何度も活用することが必要」と書かれています。

ロジカルシンキングで成功するのは難しい?

ここからは管理人の主観になります。

ロジカルシンキングの例として成功例はいくつか掲載されていますが失敗例はあまり見たことがありません。恐らくですが、失敗例は山のようにあると思ってます(論理的思考が足りなかったものも多いと推測しますが)。加えて、成功例についても「ロジカルシンキングした結果成功した」というものよりも「成功例を後から見直したら結果的にロジカルシンキングのような考え方になっていた」というものが多い印象です。

研修で講師を務められた方に、その方の成功事例について「どのようにロジカルシンキングをしたのか」と質問したところ「振り返れば結果的にそのような思考になっていた」と言っていました。

恐らくですが、初回のロジカルシンキングで決定した戦略や方針で成功できるケースってほとんどないのだと思います。ビジネスの世界では「答えのない問題を解く」ようなものなので、試行錯誤して当初の戦略や方針を微修正して成功に導いているということだと思います。

であれば「ロジカルシンキングってあまり意味がないの?」と思ってしまいますが、少なくとも前述した「2.1方向性を決めるため」「2.2 説得力のあるプレゼンをするため」としては機能すると思っています。ただ、予測するのが困難な外部要因(環境変化、技術トレンド、競合他社)によって、それが本当に正しい方向(企業が存続する方向)かどうかはその時点では分からないということです。

要はロジカルシンキングをして会社としてのベクトルを合わせつつ、変化に柔軟に対応できる企業体質が根本として必要ということだと理解してます。

なお、ロジカルシンキングの直近の失敗例としては「大塚家具の事例」が挙げられます。ビジネスモデルを大きく変えた結果、悪い方向に出てしまったようです。YouTubeでひろゆき氏に無能呼ばわりされていますね。。。本当に無能だったのかもしれませんが「外部要因分析」や「自社の強み分析」は非常に難しいという見方もできると思います。

まとめ

自分なりの解釈です。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません